Die Abtei St. Hildegard, von manchen irrtümlicherweise für ein romanisches Bauwerk gehalten, wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, näherhin in den Jahren 1900 bis 1904 erbaut. Wir verstehen uns dennoch als Gründung der hl. Hildegard, knüpft die Tradition unseres Hauses doch unmittelbar an deren altes Kloster Eibingen im Rheingau an.

Im Jahr 1150 hatte Hildegard von Bingen ihr erstes Kloster Rupertsberg an der Nahemündung erbaut. Als die Zahl der Ordensberufungen stetig zunahm und immer mehr junge Frauen sich um sie scharten, erwarb Hildegard im Jahr 1165 das ehemalige Augustiner-Doppelkloster Eibingen bei Rüdesheim. Sie übernahm auch die Leitung der Eibinger Neugründung und fuhr bis zu ihrem Tod zweimal wöchentlich über den Rhein, um ihr Tochterkloster zu besuchen. Nach dem Tode der hl. Hildegard am 17. September 1179 entwickelten sich die Klöster Rupertsberg und Eibingen ganz gemäß dem Gezeitenlauf der Geschichte: Blütezeiten klösterlichen Lebens wechselten sich mit Zeiten des Niedergangs ab.

In den Wirren des Dreißigjährigen Krieges wurde das Kloster Rupertsberg 1632 durch die Schweden zerstört. Die Nonnen mussten fliehen, kehrten aber 1636 auf den Rupertsberg zurück. Die Klostergebäude waren jedoch in einem so schlechten Zustand, dass an einen Wiederaufbau nicht zu denken war. So sahen sich die Rupertsberger Nonnen gezwungen, im Kloster Eibingen Zuflucht zu suchen. 1642 legte die letzte Rupertsberger Äbtissin, Anna Lerch von Dürmstein, ihr Amt nieder. Die folgenden 150 Jahre waren von vielerlei Nöten geprägt. Hungersnot, Pest, Kriege und Verwüstungen suchten das Kloster Eibingen heim. Im Jahre 1803 wurde das Kloster im Zuge der Säkularisation aufgehoben; sämtliche Besitzungen gingen verloren. Das klösterliche Leben in Eibingen war damit erloschen. Die Klosterkirche wurde von der Pfarrgemeinde übernommen. Noch heute werden deshalb die Reliquien der hl. Hildegard in der Pfarrkirche in Eibingen verehrt. Um die Pilger und Wallfahrerseelsorge in Eibingen kümmert sich seit dem Jahr 2002 eine Schwester der Abtei St.Hildegard. Auf diese Weise sind das alte und das neue Kloster Eibingen heute wieder ganz konkret miteinander verbunden.

Plan einer Neugründung

Der Plan zur Gründung eines neuen Klosters, welches das alte Kloster Eibingen wieder beleben und zugleich auf das im Jahr 1632 von den Schweden zerstörte Kloster Rupertsberg zurückgreifen sollte, ist Bischof Peter Josef Blum von Limburg (1842 – 1883) zu verdanken. Durch ihn und durch Ludwig Schneider, der von 1840 bis 1864 Pfarrer in Eibingen war, erhielt die Verehrung der hl. Hildegard im 19. Jahrhundert neue und entscheidende Impulse. Bischof Blum, der während des Kulturkampfes in den Jahren 1876 bis 1883 seines Bischofssitzes enthoben war, fand damals Aufnahme bei Fürst Karl zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg auf Schloß Haid in Böhmen. Auch sein Nachfolger, Bischof Dr. Karl Klein, war der fürstlichen Familie eng verbunden und weihte sie von Anfang an in seine Pläne zur Wiederbelebung des alten Klosters Eibingen ein. Der Fürst griff den Gedanken begeistert auf, denn es lag ihm daran, das säkularisierte Kirchengut, das seiner Familie durch den Reichsdeputationshauptschluß im Jahr 1803 zugefallen war, auf diese Weise zurückzuerstatten. Seine älteste Tochter Benedicta, Nonne der Abtei St. Cécile in Solesmes/Frankreich, sollte die erste Äbtissin der wiederzugründenden Abtei werden. Als sie am 2. Juli 1896 im Alter von nur 36 Jahren unerwartet starb, blieb Fürst Löwenstein dennoch bei seinem Vorhaben und scheute für die Wiedererrichtung des Klosters keine finanziellen und persönlichen Opfer.

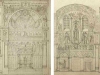

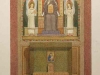

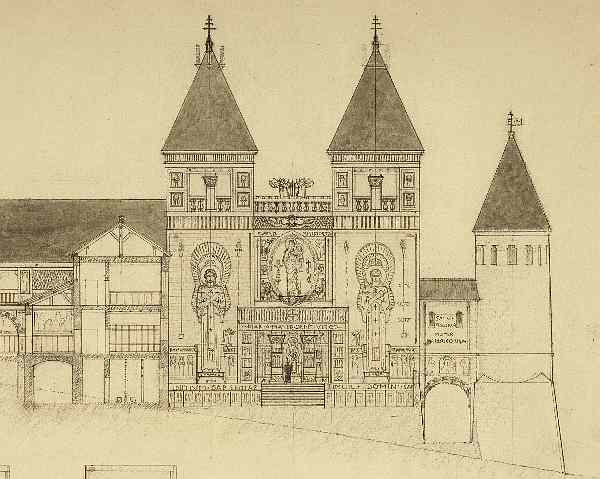

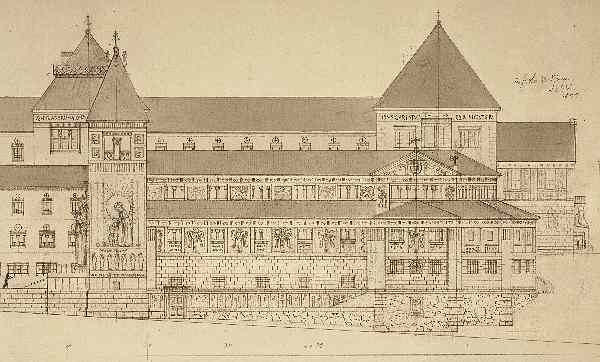

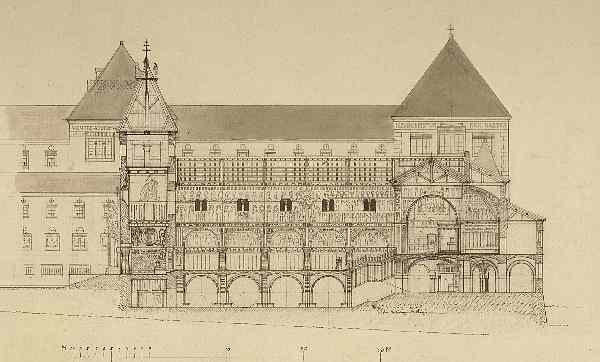

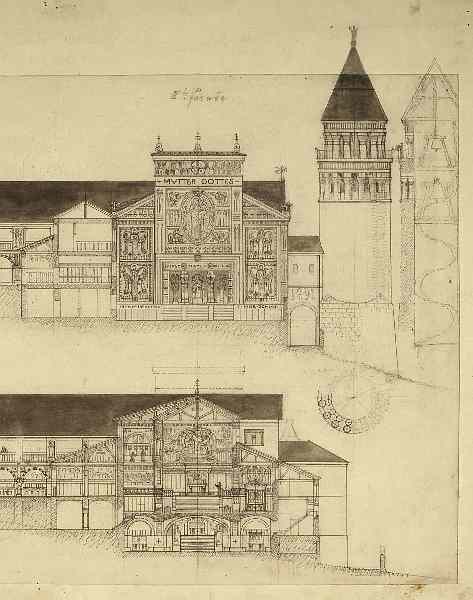

Die Abtei St. Hildegard sollte auf der Anhöhe über dem Dorf Eibingen neu entstehen. Das Baumaterial – ein von Quarzit durchsetzter Sandstein – wurde aus dem Felsen oberhalb des Bauplatzes gewonnen. Planung und Durchführung des Neubaus standen unter Leitung von P. Ludger Rincklage, einem Mönch der Abtei Maria Laach, der früher Architekt gewesen war. Am 2. Juli 1900 fand die Grundsteinlegung des neuen Klosters durch Erzabt Placidus Wolter aus Beuron statt, der in Vertretung des erkrankten Bischofs Dominikus Willi an den Rhein gekommen war.

Beginn des klösterlichen Lebens

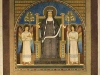

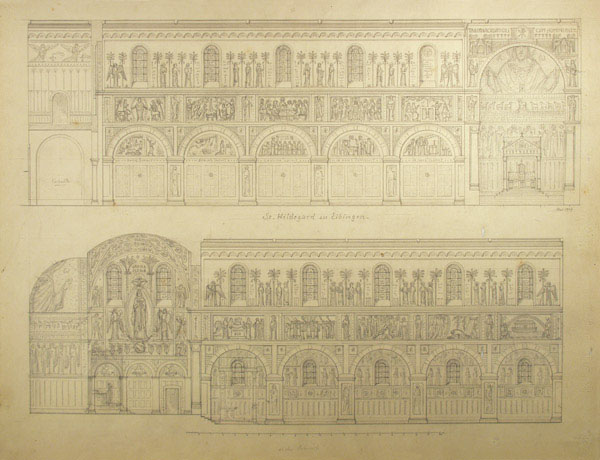

Nach vier Jahren war der monumentale Bau im wesentlichen fertiggestellt. Am 17. September 1904 zogen 12 Benediktinerinnen aus der Abtei St. Gabriel in Prag, dem ersten Frauenkloster der Beuroner Kongregation, in die Neugründung ein. Das Kloster wurde am selben Tag zu einer vollgültigen Abtei erhoben und mit allen Rechten und Privilegien des ehemaligen Klosters der hl. Hildegard ausgestattet. Als „exemte“ Abtei untersteht es nicht dem Ortsbischof, sondern unmittelbar dem Hl. Stuhl in Rom. Am 7. September 1908 war die Ausmalung der Kirche durch P. Paulus Krebs, Beuron, und seine Schüler so weit vorangeschritten, dass die Kirche durch den Limburger Bischof Dominikus Willi geweiht werden konnte. Am Tag nach der Kirchweihe, am 8. September 1908, wurde die bisherige Priorin des Kloster, Regintrudis Sauter, zur ersten Äbtissin der klösterlichen Gemeinschaft geweiht. Sie war damit die 36. Nachfolgerin der heiligen Hildegard, unter deren besonderen Schutz Abtei und Kirche gestellt wurden.

In den folgenden Jahren nahm die Zahl der Ordensfrauen stetig zu. Den Ersten Weltkrieg 1914 – 1918 und die Nachkriegszeit mit der Inflation überstand die Gemeinschaft mit Gottes Hilfe und dank der klugen Leitung des Hauses relativ gut. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg (1918 – 1939) wurde der bis dahin nur im Rohbau vorhandene Ostflügel der Abtei endlich fertiggestellt. Noviziatstrakt und Kapitelsaal konnten ihrer Bestimmung übergeben werden.

Die Abtei St. Hildegard im Zweiten Weltkrieg

Die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft und der Zweite Weltkrieg brachten für die klösterliche Gemeinschaft der Abtei St. Hildegard schwere Prüfungen mit sich. Schon im Mai 1941 hatte Äbtissin Regintrudis Sauter einen Teil der Abtei als Lazarett sowie 20 Mitschwestern zur Pflege der Verwundeten und für Verwaltungsarbeiten der Wehrmacht zur Verfügung gestellt – in der Hoffnung, so die Abtei vor der Auflösung retten zu können. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Am 2. Juli 1941, dem 41. Jahrestag der Grundsteinlegung, erfolgte die Ausweisung der 115 Nonnen durch die Geheime Staatspolizei (Gestapo). Unsere Mitschwestern mussten ihr Kloster verlassen, der Klosterbesitz wurde enteignet.

Der größte Teil der Gemeinschaft fand Aufnahme in caritativen Ordenseinrichtungen, vor allem bei den Kongregationen von Waldbreitbach und Dernbach sowie bei den Borromäerinnen in Bingen. In deren Krankenhäusern waren die Eibinger Schwestern während der verbleibenden Kriegsjahre auf Pflegestationen und in anderen Arbeitsbereichen tätig. Ein kleiner Teil unseres Konventes blieb in St. Hildegard, um als Rote-Kreuz-Helferinnen Verwundete zu pflegen bzw. um die hauswirtschaftlichen Arbeiten des Lazaretts mit seinen 100 – 130 Verwundeten zu besorgen. Im November 1944 wurde Rüdesheim durch einen Bombenangriff weitgehend zerstört, das Kloster blieb jedoch verschont. Da aber das Hauptlazarett und der Operationssaal in Eibingen ein Opfer der Bomben geworden waren, erhöhte sich die Bettenzahl im „Teillazarett Kloster Eibingen“ auf 325. Wenige Wochen vor Kriegsende, am 19. März 1945, wurde das Lazarett im Kloster Eibingen aufgelöst. Einige Tage später zogen amerikanische Truppen in Rüdesheim ein. Bald darauf erfolgte die Rückerstattung des Besitzes an die Abtei. In einem Teil des Klosters fanden ältere, durch die Bombardierung Rüdesheims obdachlos gewordene Bürger der Stadt sowie Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten für zehn Jahre Unterkunft.

Die Entwicklung der Abtei nach 1945

Bis zum 2. Juli 1945 – wiederum dem Jahrestag der Grundsteinlegung – waren die Gebäude der Abtei von vereinzelt bereits heimgekehrten Schwestern und vielen freiwilligen Helfern so weit instandgesetzt, dass auch die letzten der vertriebenen Schwestern heimkehren konnten. Am 2. Juli wurde das klösterliche Leben unter Leitung der inzwischen 80jährigen, aber immer noch tatkräftigen Äbtissin Regintrudis Sauter wieder aufgenommen. Manche junge Frau bat nun um Aufnahme in die Abtei, so dass durch den steten Zuwachs auch der innere Aufbau der Gemeinschaft neu beginnen konnte. Für die während des Krieges konfiszierten Glocken konnten am 1. Juli 1952 vier neue Glocken durch den Abt von Maria Laach, Basilius Ebel, gesegnet werden.

Am 4. August 1955 legte Äbtissin Regintrudis Sauter nach 47 Amtsjahren 90-jährig ihr Amt nieder. Zu ihrer Nachfolgerin wurde am 8. August Frau Fortunata Fischer gewählt. Sie erhielt am 17. September 1955 durch Weihbischof Walther Kampe, Limburg, die Weihe für ihr Amt. Die Amtszeit von Äbtissin Fortunata Fischer war durch einige wesentliche Neuerungen gekennzeichnet. Im Jahr 1967 wurden die bisherigen beiden Konvente der Chorfrauen und Laienschwestern zu einer Gemeinschaft vereinigt. Der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils entsprechend wurden Altarraum und Nonnenchor der Kirche umgestaltet. Beides fand seinen Abschluss in der feierlichen Altarweihe am 7. September 1967. Im darauffolgenden Jahr konnte eine neue Orgel eingebaut werden. Die hohen schmiedeeisernen Gitter, die bis dahin die Klausurgrenze zwischen Chor und Kirche sowie in den Sprechzimmern markiert hatten, wurden entfernt.

Am 8. August 1978 legte Frau Äbtissin Fortunata Fischer ihr Amt nieder. Als dritte Äbtissin von „Neu-St. Hildegard“ folgte ihr am 17. August 1978 durch Wahl der Gemeinschaft Sr. Edeltraud Forster, die damit die 38. Nachfolgerin der hl. Hildegard war. Die kirchliche Weihe für ihren Dienst empfing sie am 15. September 1978 durch Bischof Dr. Wilhelm Kempf, Limburg. Eines der wichtigsten Daten ihrer Amtszeit war der 5. Mai 1988. An diesem Tag besiedelten zehn Schwestern des Eibinger Konventes die ehemalige Zisterzienser-Abtei Marienrode bei Hildesheim und nahmen nach 180-jähriger Unterbrechung eine lange monastische Tradition in Niedersachsen wieder auf. 84 Jahre nach Wiederbegründung der Abtei St. Hildegard haben das benediktinische Leben und die Geistes- und Gedankenwelt der hl. Hildegard damit für unsere Zeit erneut Früchte getragen. Zehn Jahre später, am 5. Mai 1998, wurde das Tochterkloster Marienrode in die Selbständigkeit entlassen und Sr. Maria-Elisabeth Bücker von Äbtissin Edeltraud Forster für die Dauer von vier Jahren zur Priorin-Administratorin ernannt. Im selben Jahr, am 21. September 1998, nach Abschluss des großen, ereignis- und segensreichen Jubiläumsjahres zum 900. Geburtstag der heiligen Hildegard, trat Äbtissin Edeltraud Forster aus Altersgründen von ihrem Amt zurück. Am 1. Oktober erfolgte daraufhin die Wahl von Sr.Gisela Happ zur Priorin-Administratorin.

Am 23. August 2000 wurde Sr. Clementia Killewald zur Äbtissin und damit zur 39. Nachfolgerin der heiligen Hildegard gewählt. Ihre Weihe empfing sie am 3. Oktober 2000 durch Bischof Dr. Franz Kamphaus., Limburg. Ihr Wahlspruch lautet: „Dominus ipse faciet“ (Der Herr wird es fügen). Viel zu früh starb Äbtissin Clementia bereits am 2. Juli 2016. Der Konvent wählte daraufhin Sr. Dorothea Flandera zu ihrer Nachfolgerin. Mutter Dorothea wurde am 3. Oktober 2016 vom Limburger Bischof Dr. Georg Bätzing zur 40. Nachfolgerin der heiligen Hildegard geweiht. Als Wahlspruch wählte sie sich: „Dominus ipse est“ (Es ist der Herr). Nach Vollendung ihres 70. Geburtstages trat Mutter Dorothea im Januar 2023 von ihrem Amt zurück. Am 23. Januar 2023 wählte unsere Gemeinschaft dann Sr. Katharina Drouvé zur 41. Nachfolgerin der heiligen Hildegard und zur sechsten Äbtissin von Neu-St. Hildegard. Ihr Wahlspruch entstammt den Klageliedern (3,23): „Jeden Morgen neu, Herr, ist dein Erbarmen, groß deine Treue“ (Novi diluculo, multa est fides tua).